Eine nationale Studie zu Einflussfaktoren patientenberichteter Krankheitsfolgen bei Menschen mit Sarkomerkrankungen – PROSa

Die Vorgängerstudie PROSa wurde von 2017 bis 2020 durchgeführt. Hier wurde untersucht, welche Faktoren die Lebensqualität von Menschen mit Sarkom- und GIST-Erkrankung beeinflussen.

Was haben wir aus PROSa gelernt?

- Menschen mit Sarkomerkrankungen leiden unter Einschränkungen in ihrer Lebensqualität im Vergleich zur repräsentativen Allgemeinbevölkerung: Im Vergleich am stärksten beeinträchtigt waren die Bereiche Arbeit und Freizeit, soziales Eingebundensein und psychisches Wohlbefinden

- Darüber hinaus schränkten Symptome wie Erschöpfung, Schlaflosigkeit und Schmerzen die Lebensqualität deutlich ein

- Die Lebensqualität wurde schlechter, je häufiger Begleiterkrankungen vorhanden waren, je schwerer der Krankheitsverlauf war und wenn man sich aktuell in der Krebsbehandlung befand. Patient:innen mit Knochensarkomen waren stärker belastet als Patient:innen mit Weichteilsarkomen oder mit GIST. Patient:innen mit einem Tumor an den Beinen waren stärker eingeschränkt als solche mit Tumoren an anderen Körperteilen.

- Belastungen durch finanzielle Schwierigkeiten wurden ebenfalls berichtet.

- Weitere Ergebnisse können Sie hier nachlesen: zur Broschüre (PDF)

RÜCKBLICK AUF DIE STUDIE & DEREN ABLAUF

Aktueller Stand (2025)

Im März 2020 wurde die Datenerfassung der Studie abgeschlossen. Insgesamt haben sich rund 1300 Sarkompatient:innen aus über 60 Zentren und Praxen an der Studie beteiligt. Momentan werden die Studiendaten ausgewertet.

Bislang wurden 17 Artikel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften veröffentlicht. Eine vollständige Liste der veröffentlichten Paper finden Sie hier.

Wir haben 2021 eine Studienbroschüre für Studienteilnehmer:innen, Angehörige und Interessierte verfasst. Diese fasst die ersten Ergebnisse in allgemein verständlicher Form zusammen. Über den folgenden Link gelangen Sie zu den ersten Ergebnissen: zur Broschüre (PDF)

Ziele der Studie PROSa

Hauptziel dieser Studie war es, die Behandlungssituation von Sarkompatienten an Hand von Qualitätsparametern zu erfassen und deren Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen zu bestimmen. Es sollten beeinträchtigte Lebensqualitätsbereiche und die damit assoziierten Faktoren identifiziert werden. Dazu wurde ein nationales Netzwerk von Sarkombehandlern etabliert und eine Struktur zur Patientenrekrutierung aufgebaut. Dieses Versorgungsnetzwerk sollte die gegenwärtige Situation der Behandlung von Sarkompatienten in Deutschland abbilden.

Zusätzlich wurde zur Beschreibung der gegenwärtigen Situation der Behandlung eine Ärztebefragung durchgeführt.

Wenn bekannt ist, in welchen Bereichen die Lebensqualität beeinträchtigt ist und welche klinischen Parameter damit in Zusammenhang stehen, kann eine bedarfsgerechte und zielgruppenspezifische Behandlung der Patient:innen besser gewährleistet werden.

Studienablauf

Die Studie bestand aus 2 Teilen:

1. Online-Ärzte-Befragung im Querschnitt (abgeschlossen)

- Ärzte, welche in Kontakt mit Sarkompatient:innen stehen können (Hämatoonkolog:innen, Orthopäd:innen, Chirurg:innen, Patholog:innen, Strahlentherapeut:innen, Radiolog:innen) wurden über ihre jeweiligen Fachgesellschaften gebeten, an einer Online-Befragung teilzunehmen.

- Die Teilnahme an der Befragung erfolgte online und anonym über eine beim Zentrum für Klinische Studien Dresden aufgesetzte Datenbank.

- Die Daten der Ärztebefragung waren nicht verknüpft mit den weiteren Befragungen und wurden separat ausgewertet (https://doi.org/10.1159/000502758).

2. Multizentrische Längsschnittstudie mit drei Befragungszeitpunkten (abgeschlossen)

- Sarkompatient:innen wurden bei Besuch einer teilnehmenden Klinik oder Praxis gebeten an der Befragung teilzunehmen.

- Sie erhielten das Studienmaterial (Fragebogen, Einwilligungserklärung, Studieninformation).

- Die Fragebögen konnten entweder online oder in Papierform ausgefüllt werden.

- Nach 6 und 12 Monaten erfolgte die Zusendung der beiden Folgebefragungen.

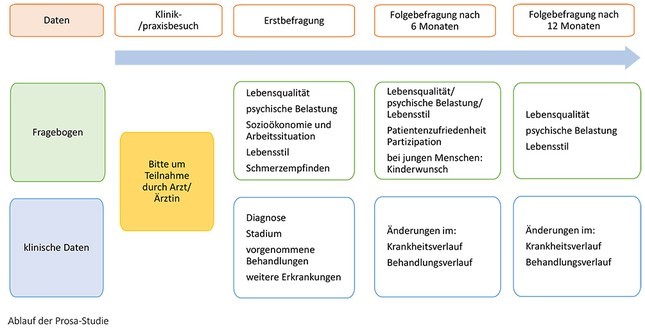

- Einen Überblick über den Inhalt der Fragebögen sowie die von der Klinik/ Praxis abgefragten Informationen gibt das folgende Bild:

Datenschutz

Die Datenhaltung ist pseudonym. Personendaten von denjenigen, die postalisch an den Befragungen teilnahmen, wurden in einer separaten Datenbank verarbeitet. Von denjenigen, die online an der Befragung teilnahmen, wurde eine Emailadresse abgefragt. Zugriff auf die Personendaten hatten nur die Studienleitung und, soweit erforderlich, ein enger Kreis wissenschaftlicher Mitarbeiter:innen. Der Datenzugriff ist an eine Authentifizierung gebunden.

Gruppierte Daten nach statistischer Auswertung sind anonym. Sie können keiner konkreten Person mehr zugeordnet werden. In dieser Form sind sie für Publikationen freigegeben.

Die zuständige Ethikkommission hat die Studie geprüft und zustimmend bewertet.

Förderung

PROSa wurde von der Stiftung Deutsche Krebshilfe, Buschstr. 32, 53113 Bonn, gefördert.